在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

文| 方丈

编辑| 幸运

初审| 天坛

《——【·前言·】——》

说起春晚历史上的"黑名单",有一个名字至今让人记忆犹新。

她曾是国内最年轻的百花影后,也是第一批闯荡好莱坞的华人女星。

她的演技毋庸置疑,长相气质更是一绝。

可就是这样一个才华横溢的演员,却因为在1985年春晚上说了一句话,彻底断送了在内地的演艺之路。

这个人就是陈冲。

她到底说了什么?为什么一句话就能毁掉整场春晚?

天才少女的闪亮登场

陈冲的人生就像开了挂一样。

1970年代末,还在读中学的她就被大导演谢晋一眼相中。

那时候的陈冲才15岁,正是青春年华。

谢晋看中的不仅仅是她的外貌,更是那股子与众不同的气质。

陈冲从小就生活在艺术氛围浓厚的家庭里。

她的父母都很开明,经常带着她去看话剧演出。

小时候的陈冲就表现出了对表演的天赋和热爱。

她在台下看戏时,总是能完全沉浸其中,仿佛自己就是舞台上的角色。

1980年,《小花》上映了。

陈冲在片中饰演一个哑女,虽然没有一句台词,但她用眼神和肢体语言完美诠释了角色的内心世界。

这部电影让她一炮而红,更让她成为了史上最年轻的百花奖最佳女演员获得者。

那一年,她才18岁。

成名后的陈冲并没有沉浸在鲜花和掌声中。

她拍了好几部电影,每一部都展现出了超越年龄的成熟演技。

圈内人都说,别看陈冲年纪小,但演技已经是老戏骨级别的了。

一个让人意外的决定

正当所有人都以为陈冲会在国内影坛大放异彩的时候,她却做出了一个让人震惊的决定:放弃国内的大好前程,独自一人去美国发展。

1980年代初的美国对中国演员来说,简直就是一个未知的世界。

那时候的好莱坞还没有现在这么国际化,华人面孔在银幕上更是少之又少。

陈冲的这个决定在当时看来简直是疯了。

她的朋友们都劝她别冲动,毕竟在国内她已经是炙手可热的明星了,各种资源和机会都向她倾斜。

但陈冲心意已决,她觉得自己需要更大的舞台,需要在更广阔的天地里证明自己。

好莱坞的残酷现实

理想很丰满,现实很骨感。

陈冲到了美国才发现,这里的竞争比她想象的要激烈得多。

语言不通是第一道坎,文化差异是第二道坎,最要命的是,好莱坞对亚洲面孔的偏见和刻板印象根深蒂固。

为了维持生计,陈冲不得不去餐馆打工。

想象一下,一个在国内红得发紫的大明星,却要在异国他乡端盘子洗碗,这种落差该有多大。

但陈冲没有放弃,她一边打工一边四处投递简历,希望能够获得一个表演的机会。

那段日子真的很艰难。

陈冲常常一个人在小公寓里对着镜子练习英语口语,研究美国电影的表演风格。

她知道,要在好莱坞立足,光有演技是不够的,还要适应这里的游戏规则。

机会终于来了。

通过香港朋友柳青的介绍,陈冲开始接到一些影视作品的邀请。

柳青是一位在好莱坞工作的特技演员,他的引荐让陈冲重新站在了摄影机前。

《末代皇帝》带来的转机

1987年,陈冲接拍了《末代皇帝》,在片中饰演皇后婉容。

这部电影后来获得了奥斯卡最佳影片奖,也让陈冲在国际影坛崭露头角。

她的表演获得了广泛认可,证明了华人演员同样可以在好莱坞发光发热。

《末代皇帝》的成功让陈冲重新获得了国内观众的关注。

很多人开始重新审视这个当年"叛逆"的女演员,认为她为华人在国际影坛争了光。

媒体也开始报道她在好莱坞的奋斗经历,称她为"华人之光"。

拍摄《末代皇帝》期间,陈冲对中国历史和文化有了更深的理解。

她饰演的婉容是一个复杂的角色,既有皇族的高贵,又有女性的柔弱,还有时代变迁中的无奈。

陈冲把这个角色诠释得入木三分,展现了她深厚的表演功力。

那个改变一切的春晚之夜

1985年,春晚导演黄一鹤想要邀请一些有国际影响力的华人明星参加春晚,陈冲自然成了首选。

那时候的春晚还没有现在这么商业化,更多的是一种文化符号和情感纽带。

黄一鹤觉得陈冲既是国内成长起来的演员,又在国外有了一定的成就,邀请她参加春晚可以展现改革开放的成果。

于是,陈冲收到了春晚的邀请函。

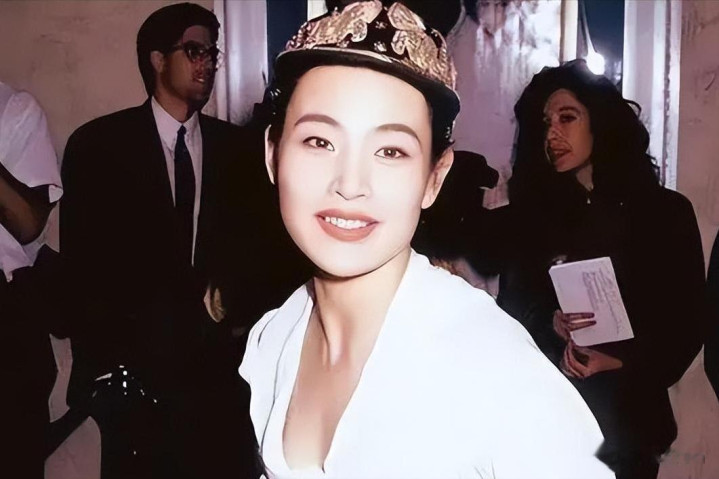

春晚当晚,陈冲穿着一袭白色礼服出现在舞台上。

她的气质依然出众,笑容也很灿烂。

主持人介绍她的时候,全国观众都很兴奋,毕竟能在春晚上看到这位"国际巨星"是很难得的。

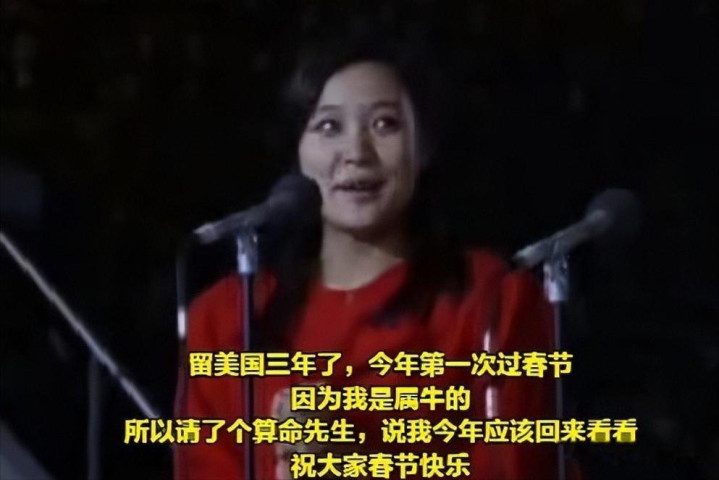

就是在这个时候,陈冲说出了那句让她后悔终生的话:"现在中国很时髦的话来讲,恭喜发财。"

这句话听起来似乎没什么问题,但细心的观众发现了一个关键的细节:她说的是"现在中国",而不是"现在我们中国"或者"现在在中国"。

这个微妙的用词差别,在那个年代却被解读为她已经把自己当成了外国人。

一夜之间的舆论风暴

1980年代的中国,民族自豪感和爱国热情空前高涨。

改革开放刚刚起步,人们对国家的未来充满期待,对民族身份认同也格外敏感。

陈冲的这句话就像在平静的湖面投下了一颗石子,激起了巨大的波澜。

春晚播出后的第二天,各地电视台就开始接到观众的投诉电话。

观众们认为陈冲的用词暴露了她的真实想法,觉得她已经不把自己当中国人了。

有些观众甚至直接写信到电视台,表达对陈冲的不满。

媒体也开始跟进报道。

一些报纸刊登了观众来信,批评陈冲"忘本"、"崇洋媚外"。

还有文章分析她的用词,认为这反映了一些海外华人的身份认同问题。

舆论的压力越来越大。

春晚导演黄一鹤在接受采访时说,他为邀请陈冲参加春晚感到后悔,认为这是他犯的一个重大失误。

他说当时真的很想找个地缝钻进去,觉得对不起全国观众。

无奈的告别

面对铺天盖地的批评声,陈冲选择了沉默。

她没有公开解释或道歉,也没有通过媒体为自己辩护。

也许她觉得任何解释都是苍白的,也许她觉得自己确实说错了话。

陈冲很快就离开了中国,重新回到了美国。

这一走,就是很多年。

她在好莱坞继续她的演艺事业,拍了不少电影,但在国内的知名度却一落千丈。

很多年后,当有记者再次提起那个春晚之夜时,陈冲才承认自己当时确实用词不当。

她说那句话并没有什么特别的意思,只是一时口误。

但她也明白,在那个特殊的年代,任何一个细节都可能被放大解读。

黄一鹤后来在回忆录中写道,那次春晚是他导演生涯中最大的败笔之一。

他说陈冲本身并没有什么问题,问题在于时代背景和观众的期待。

如果放在现在,也许就没有人会在意这样的用词差别了。

结语

陈冲的故事让人唏嘘不已。

一个才华横溢的演员,就因为一句无心之失的话,彻底告别了内地影坛。

这件事反映的不仅仅是个人的命运转折,更是那个时代特有的社会心理和文化背景。

时代在变,观念也在变,也许现在的观众看到陈冲当年的那句话,根本不会有那么大的反应。

但历史无法重来,那个春晚之夜注定成为她人生中无法抹去的一页。